导语

READ

教师对"卓越教学"的追求是大学教与学质量提升的关键动力。“卓越教学之路”栏目的设立旨在讲述教师追求教学卓越中教与学的故事。

钟根元

第七届卓越教学奖得主

上海交通大学安泰经济与管理学院教授。主讲《中级微观经济学》等课程。十多次评为安泰经济与管理学院本科生和研究生最受欢迎的老师;曾获上海交通大学“唐立新教学名师”、教书育人奖二等奖等荣誉。编著的《中级微观经济学学习指南》深受校内外同学们的青睐,被读者追捧为“考研红宝书”。

理想的教学,莫过于最大程度地激发学生学习的内在动力;精心呵护学生的求知欲望;用心启迪学生的思维与心灵。叶圣陶先生说过,“教师之为教,不在全盘授予,乃是教学生学”。孔夫子也说过,“不愤不启,不悱不发”。朱熹解释说:“愤者,心求通而未得之意;悱者,口欲言而未能之貌。启,谓开其意;发,谓达其辞。”很认同上述关于“启发式教学”的理念,老师教学生,切不能“满堂灌”,而应在不知不觉中巧妙地、有计划地、有步骤地启发学生自主学习。

一、课前明确自学内容,让学生带着问题来上课

《中级微观经济学》是一门比较有挑战性的课程。该课程涉及抽象的理论知识,诸如消费者理论、生产者理论和市场均衡理论等;也包括一些复杂的概念关系,如市场运行机制及各构成变量间的互动关系等。若在课堂上直接讲授则不利于学生的消化与吸收,需要把课程的内容框架及整个学期的上课内容顺次提前展示给学生,一是让学生明确知晓自己上课前该自学的内容;二是让学生提前把握课程的框架以便于理解抽象知识。

《周易》蒙卦中有一句话:“匪(非)我求童蒙,童蒙求我”。讲的就是要让学生主动求教,学习才能有效果。让学生提前明确上课内容并自学,其实是为学生提供了在课前发现问题、提出问题的机会,这将为后面课堂中的“启”与“发”奠定基础。课前自学能够使学生带着问题来上课,学习观从过去的“要我学”变为现在的“我要学”,既有利于提升课堂效率,也无形中培养了学生自主学习的能力。

二、讲透知识要点,逐层启发诱导

(1)“四步走”策略驱动知识讲解

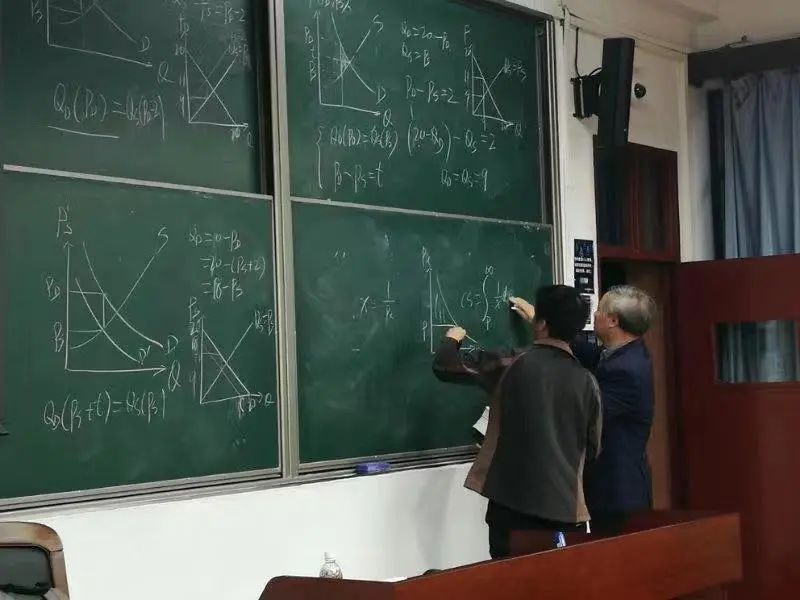

在中级微观经济学教学中,为了让学生先获取基本的知识要点,课堂上采取了“四步走”的教学策略。首先,对中级微观经济学中的有关概念和基本原理进行详细的论述;其次,运用数学方法从经济学的基本假设来推导有关微观经济学的概念、基本理论以及有关经济学结论;第三,运用图形或表格对有关微观经济学的概念、基本理论以及有关经济学结论进行更加形象的分析与解析;最后,运用有关算例或题目的演算加深对概念与基本理论的论述。

(2)引导学生自主理解与建构

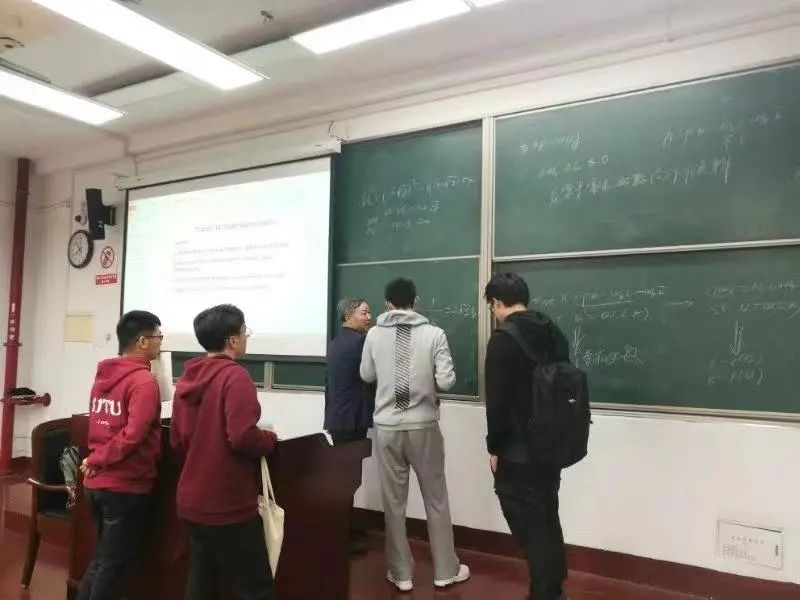

在知识点讲透的基础上,给出一个与课堂知识点相匹配、难度上一个台阶的例题或者问题,让学生当场做题或者回答。期间会观察学生的反应,对一些能快速做出题目并且自信满满的学生,会鼓励他们来黑板前演示、讲解或者课堂即时回答,并让其他同学多提问,与之互动。学生完成稍具挑战性课堂任务的过程,实则是一个对所学知识进行自主理解与建构的过程,既有利于激发学生内在的学习热忱,也使得学生获得了学习成就感。

(3)有针对性地点拨与启发

在学生解答例题的过程中,老师可以及时地获知学生们哪些知识点还没有掌握透彻。针对这些例题,再亲自讲解一遍。在这个过程中,针对那些学生经过相当长时间的思考但还想不通的点,加以点拨与启发;对于那些学生经思考并已有所领会、但未能以适当的言辞表达出来的知识点,会巧妙地予以开导。直至学生对难点问题已理解通透。通过这种逐层启发的教学过程,循序渐进地打开学生的思维大门,进一步引导学生用自己的语言、自己的思维去领悟知识。

三、合理把握老师课堂主导地位

开展启发式教学,对老师合理把握其教学主导地位提出了更高的要求。它一方面要求老师以学生为中心,发挥学生主体性,把课堂还给学生,多给学生思考的空间;另一方面,为了更好地启发学生,要求老师对教材要理解得很透,能抓住重点及难点,从而在课堂上利用关键机会启发学生思考,而不是一味地让学生“苦思冥想”。

比较理想的启发式教学过程,还要求老师要担好引导者的职责,针对不同的学生,因材施教,合理引导。碰到一些很活跃的班级,一般不主张过多地放手,开展过多的互动模式与自由讨论,否则课堂就会成为“菜市场”,毫无章法;而碰到比较安静、不擅长主动发言提问、甚至比较沉闷的班级,则需要营造一种宽松、民主、和谐的教与学的氛围,适当地设置提问、案例讨论、理论联系实际等环节,去激发学生的表现欲望。

除了课堂这一主体,教师对学生的启发和引导还体现在很多细节之处。其一,应时常强调学科的实用价值,引导学生将当前所学与未来的工作之间建立联系,从而对学习产生一种内在认同感。其二,为学生提供每周答疑,及时解决学生学习过程中出现的疑问,以防止学生问题太多可能出现消极的学习情绪,答疑解惑并不是直接告知学生固定答案,而是要启迪学生的思维,鼓励学生从基本问题出发,通过逐层推理来解决问题。

四、教学的启发性植根于对学生的关爱

育人先育心,感人心者,莫先乎于情。能够得到教师的关爱,是每个学生最基本的心理需求,学生“亲其师”才会“信其道”。教师对学生的关爱将打破不同角色、不同年龄人群之间的屏障与壁垒,也是在教学中贯彻启发性原则的重要前提。关爱学生首先应尊重学生,平等地对待与欣赏每一个学生。在课堂上,耐心地倾听学生对经济学与众不同的观点;接纳学生别具一格的模型构建;包容学生天马行空的创意点子;让学生分享他的阶段性学习成果所带来的喜悦。关爱学生还需做学生学习过程中的良师益友,应主动去接近学生,倾听学生关于学习的真实想法,既能以朋友的姿态去同理他的感受,又能从长者的视角给出建设性的学习建议。对学生的关爱有利于营造一种师生之间相互信任、相互认可的人际氛围,如此氛围使得教学的启发性能够最大化地实现。

“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,这种由此及彼、由具体到抽象的思维过程,从某种意义上也道出了启发式教学的实质。正如《礼记·学记》中主张的:“道而弗牵,强而弗抑,开而弗达”,要含蓄、间接地启发学生,引导学生,但不硬牵着他们走;要严格地要求学生,但不施加过大压力;要为学生指明学习路径,但不代替学生做出结论;要在不知不觉、润物细无声中,将所教学的内容与所传授的知识嵌入学生灵魂深处。

编辑 | 张兴旭