12月11日晚上,第十三期创新思维训练营在线上成功举办。剑桥大学博士后申清臣围绕“分解科研,找到并培养你的核心竞争力”这一主题分享了自己的经验与思考,来自全校的96名同学参加了此次活动。

申同学聚焦于“通过一个科研实例剖析科研的核心要素、如何培养自身的科研能力、科研心态的调整”三个方面,进行了深入分享。

首先,申同学以一部手机所涉及到的诺贝尔奖成果和自己研究的纤维素纳米晶材料为例引入科研的意义,并以石墨烯的发现过程为例,将科研过程分为:想法、制备材料/器件、测量表征、结果分析和论文撰写五个部分。同时,申同学认为,科研并不需要在每个过程都有创新,如果能在其中的一两个过程中有创新就是比较有价值的研究,这也要求我们在科研的不同阶段要具备不同能力。

其次,申同学针对科研的五个过程,介绍了提高科研能力的方法。在产生想法方面,可以通过同行交流和文献阅读等方式找到研究的边界,然后拓展边界,产生新的想法。在制备材料和器件方面,可以通过熟悉仪器,进行技术积累和工艺探索,争取有所创新。在测量表征方面,要注重搭建新仪器。在结果分析方面,可以通过补全基础知识的基础上,针对分析过程中遇到的特定问题有针对性地学习特定知识;在论文撰写方面,可以通过仔细研读好的论文来提高自身写作水平。申同学还建议大家要利用自己的一技之长与他人合作,实现共赢,将论文创新的五个方面补齐,全面提高论文质量。

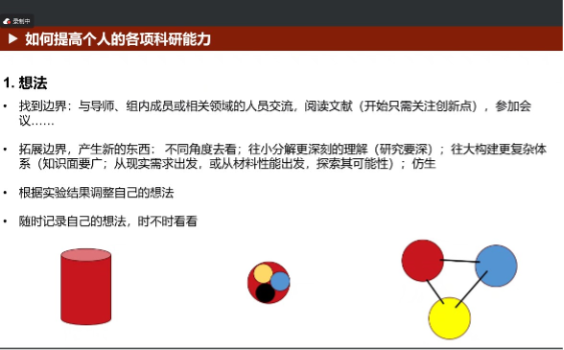

最后,申同学分享了自己的一些科研经验与见解。他认为,科研人的成长过程可分为四个阶段:熟悉组内工作、确定方向、深耕方向、拓展自己对领域的认知。同时,他提出了几条建议:(1)确保身体健康;(2)通过寻找本专业实际应用案例来提高自身的专业热情;(3)抓住组会的机会多与导师交流;(4)感恩师兄师姐的帮助;(5)写论文的过程中意识到自身能力的提高;(6)正视失败并逐步优化想法和实验;(7)体会自己提出想法的乐趣,建立科研与生活的联系。

在提问交流环节,申同学就同学们提出的“时间和科研的路径规划、如何把握科研进度、搭建测试平台耗时耗力而创新性不足”等问题分享了自己的经验与思考。本次讲座内容充实,为同学们更快、更好地产出科研成果提供了有益帮助。

撰稿:肖盛鹏

修改:谢艳梅

审核:王力娟