为落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》要求,国家智慧教育公共服务平台于3月28日发布“人工智能试验场”。上海交通大学“HI+AI课程”之一,“工程热力学”课程入选(点击体验课程)。

国家智慧教育公共服务平台是教育部指导,教育部教育技术与资源发展中心主办的智慧教育平台,现已成为世界第一大教育数字化资源中心和服务平台,覆盖全球215个国家和地区。

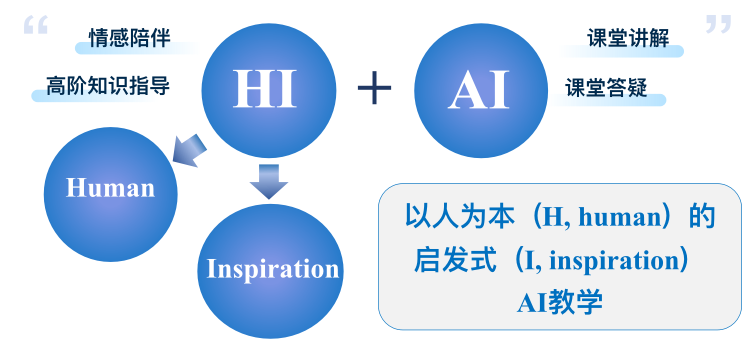

基于以人为本的AI教学理念,上海交通大学建设了系列的“HI+AI课程”,在理念层面,这一课程体系秉持以人为本(H,human)的启发式(I,inspiration)教学理念,最大化激发学生潜能;在形式方面,采用HI导学+AI伴学模式,其中HI代表Human Intelligence,突出人类教师在教学中的作用。

上海交通大学的“工程热力学”课程,是实施HI+AI改革的课程之一。20世纪60年代初,沈维道、蒋淡安、郑培芝等老一辈学者完成了这门课程的建设,并出版了对我国热工教育产生重大影响的教材——《工程热力学》。此后,童钧耕教授、王丽伟教授等持续推动工程热力学教学发展,并对该教材进行多次改版。截至目前,该系列教材已出版百万余册,被全国两百余所高校采用,入选“十一五”与“十二五”国家级规划教材,并获国家教材二等奖。

课程在王丽伟教授所带领的团队努力下不断优化,获评国家级精品在线课程、一流线上课程。在本次课程改革过程中,团队精心建设线上课程。其中,HI视频部分在智慧教室完成拍摄,AI部分则实现了AI问答与HI视频的融合。AI学伴基于上海交通大学《工程热力学》教材开展训练,能够深度挖掘课程内容,并通过自问自答为学生提供大量的辅助学习资料。

该课程已经在上海交通大学储能专业开展教学。教学过程中,课程展现出灵活的自适应学习特性。提前完成AI学习任务的学生,可前往讨论教室,或在开放的阳台,与老师、学长围绕科研工作展开讨论。课程还向学生布置了课外科研课题,涵盖人工智能驱动的铁基液流电池电解液优化与策略研究、基于人工智能技术的卡诺电池温区-工质适配度预测等多个研究项目,着力培养学生的科学素养,塑造科研思维。

上海交通大学本次教学改革由教学发展中心、网络信息中心、教育技术中心协同推进,成功建设10门“HI+AI课程”。课程建设期间,教学发展中心组织教师开展课程改革,重塑课程内容与教学模式;网络信息中心搭建 “HI+AI 课程中心”,并部署本地 DeepSeek 模型,提供技术支持;教育技术中心打造智慧教室、讨论教室与休闲阳台,营造优质教学环境。这些课程依托“HI+AI课程中心”展开教学,每门课程都具有鲜明的特色,如:刘元春老师“汉字文化”课程,借助AI辅助教学,有效缩短了学生课堂知识点的学习时长,让学生有更多的时间开展研讨与探索;杜燕老师的“法语二外(4)”课堂上,学生与AI学伴互动问答超10次,充分展现了课程良好的自适应性;刘小凯老师在“数字化设计前沿”课程设计中融入了人工智能编程技术与工具,极大地提升了学生在相关领域的专业技能。