原创:李贝

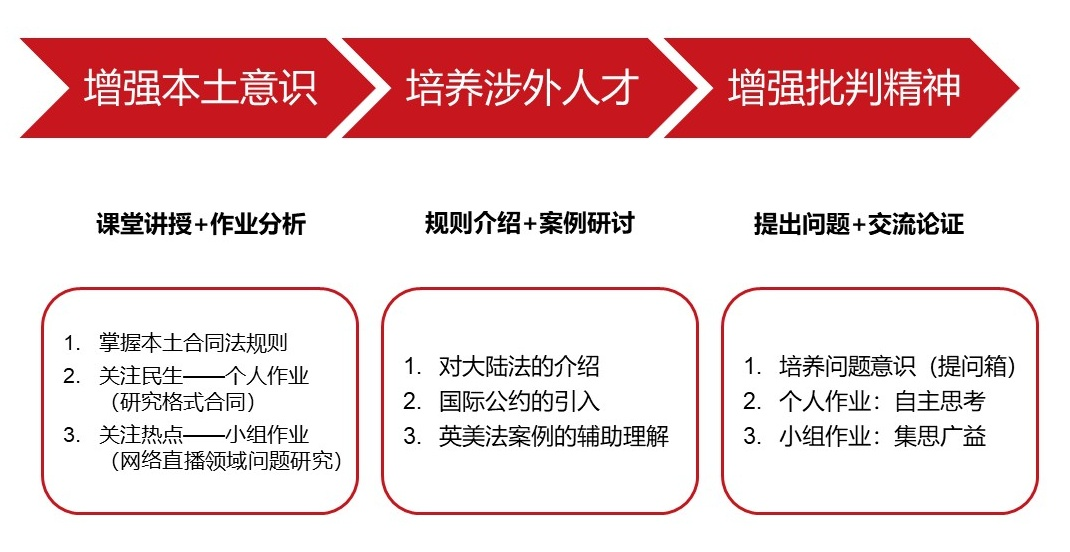

摘要:法学专业核心课程“合同法”以增强学生本土意识、培养涉外法治人才、增强学生批判精神为课程思政目标,通过典型案例教学、实践场景调研、国际规则对比、小组讨论与合作等方法,实现思政元素与专业知识的有机融合。同时,结合师生间的互动与反馈,及时了解学生专业知识的掌握程度,引导学生关注国际国内民生热点等方式,培养学生成长为拥有扎实的法学理论基础、较强的法律思维能力以及深厚家国情怀的优秀法律人才。

关键词:课程思政;合同法;本土意识;涉外法治;批判精神

一、 引言

“合同法”作为法学专业的核心课程,既承载民法体系中最具实践性的知识内容,又与社会经济活动和民生热点密切相关。课程不仅注重知识传授与能力训练,更注重引导学生理解法律制度的价值取向与社会意义。基于理论与实践并重的特点,本课程构建了一套课程思政实施路径,旨在达成知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。

二、 课程思政教学目标

习近平总书记指出:“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人,如何培养人以及为谁培养人的根本问题。”要将“立德树人”作为高校工作的中心环节,明确“课程思政”建设的主体责任,做好课程的整体规划。“合同法”作为法学专业核心课程的教学目标为立足中国法治实践、对标国际规则前沿、强化批判性思维训练,具体如下:

(一) 知识目标

构建融通中外的规则认知体系。掌握《民法典》合同编的核心原则与制度,理解诚信、公平、绿色等基本原则的司法内涵;具备国际比较视野,认识我国合同法与其他法系的异同。

(二) 能力目标

培养批判性思维与复杂法律问题解决能力。能够对本土及国际规则进行分析、比较与反思;具备对法律理论与实务问题的独立研判能力,形成系统性法律思维。

(三) 思政目标

培养学生具有家国情怀、全球视野与法治理性。增强对中国法治道路的理解与认同,树立本土法治自信;明确中国在全球贸易规则中的角色与责任,培养涉外法治人才素养;淬炼批判性法治思维,提升理论反思与建构能力。

综上,知识目标、能力目标、思政目标构建三位一体教学目标体系,注重目标间互动与联系,一体化服务育人宗旨。

三、 课程思政内容体系开发及教学方法

“合同法”课程一方面关注民生,让学生掌握本土合同法规则,用以对真实案例与社会热点进行分析探讨,乃至发散思维进行批判,将视野不止局限于课堂,关注社会整体发展;另一方面将目光投向涉外领域,在教学中引入英美合同法经典案例,增进学生对于课程内容的理解,拓展学生的国际视野。通过布置格式条款、网络直播的调研任务,促使学生了解社会实践中的新问题。同时,将课程作业分为个人作业与小组作业两部分,综合培养学生的自主思考能力与团队合作能力。

此外,课堂鼓励学生表达,以问答、课堂讨论的形式加强师生沟通,提升学生的自主表达与逻辑思维能力。具体而言,鼓励学生发言与交流,教师注重引导流程,包括引导学生学会倾听彼此观点、帮助完善小组整体观点等。而对于较为内敛的学生,借助匿名提问箱的形式,鼓励学生提出问题,教师及时反馈,促进学生对课堂知识的消化吸收。课后,解答学生学习、生活中的问题,全方位培养学生。

四、 课程思政案例

案例一:匿名提问箱形式加强师生交流

1. 思政目标

通过建立匿名提问箱,旨在构建一个开放、包容的沟通平台,让学生能够自由地表达自己的困惑、想法和建议。此方法可(1)增强互动性:鼓励学生积极参与课堂讨论之外的思想交流;(2)提升参与度:激发学生对于时事热点问题的关注;(3)深化理解力:帮助学生更好地掌握课程知识点,并将其应用于实际生活情境中。

2. 实施方案

设置popi匿名提问箱,并鼓励学生自愿提问,对课堂中不甚理解的内容提出问题,教师实时反馈。对于一些需要进一步探讨的问题,可以通过课下约学生讨论等形式继续跟进,并将结果反馈给学生。同时,挑选代表性问题在课堂上公开解答,促进学生对复杂问题的深入理解。

3. 实施效果

通过采用匿名提问机制,本课程为师生构建了一个安全、便捷的交流平台。此举有效消除了部分学生当众发言的心理顾虑,使更多“沉默的声音”得以呈现。学生能够更自由地表达真实想法与学习困惑,教师则能及时获取反馈,精准把握学情。

基于匿名渠道所收集的多样化观点,课堂互动不再局限于单向传授,而是转向师生间、生生间的深度观点交流。这种互动不仅激发了学生对合同法知识的探究兴趣,也促进了批判性思维与多维视角的养成。同时,教师可根据学生的真实反馈动态调整教学内容与方法,增强课堂吸引力和教学针对性,从而在高质量的师生互动中自然融入思政元素,提升育人成效。

案例二:作业融入热点问题,促使学生关注民生

1. 思政目标

平时作业以民生热点问题为切入点,引导学生在现实场景中运用合同法知识,旨在培养其家国情怀与时代担当,实现专业知识与课程思政元素的有机融合。

2. 实施方案

平时作业包含个人作业与小组作业两部分。个人作业设有两个选项,学生可依据兴趣任选其一完成:选项一为“格式条款调研”,要求学生针对现实中困扰消费者等弱势群体的格式条款进行深入分析并提出个人见解;选项二为“经典文本批判”,旨在引导学生反思经典合同法教材的论证逻辑,以增强批判精神与科研能力。小组作业则聚焦“网络直播”这一热点法律问题,组织学生开展专题研讨并要求提交过程记录,以此培养学生的团队协作意识与合作能力。

| 个人作业题目示例 | 小组作业题目示例 |

| 简评对于预期损害赔偿的论述瑕疵 | 会员服务协议格式条款研究 |

| 对预约合同的批驳 | 关于快递毁损、丢失的赔偿责任系列规定 |

| 论惩罚性赔偿在合同责任中的适用限制 | “告知同意机制”在社交平台获取通讯录权限时的局限 |

| 对忠诚协议的分析 | 网络直播打赏中主播与观众的法律关系及平台责任 |

| 有关合同解除效力的几点辩驳 | 网络直播带货问题研究 |

| 对悬赏广告论证的批驳 | 网络直播打赏合同的性质界定 |

| 对交易机会损失论证的批判 |

3. 实施效果

从学生提交的作业来看,多数已较好地达成了平时作业所设定的课程思政目标。学生在作业中普遍表现出对民生问题的持续关注,展现出初步的批判思维与团队协作能力。在个人作业部分,学生能围绕现实议题开展独立思考,体现出较强的自主探究意识;而在小组作业中,他们通过有效分工与集体讨论,进一步深化了对社会议题的理解。从选题内容来看,学生聚焦于预约合同、快递服务协议中的格式条款、网络直播打赏等社会热点,反映出他们既能密切关注现实生活,又能灵活运用所学知识分析实际问题,实现了理论学习和实践应用的有机结合。

五、 课程思政实施效果分析

“合同法”课程的考核评价体系由平时考核与期末考核两部分构成,旨在全面评估学生的综合能力,促进其专业素养的持续发展。

平时考核融合个人作业与小组作业两种形式,实现多渠道评价与反馈。个人作业聚焦“格式条款”这一民生实际问题,引导学生在掌握合同法相关规则的基础上,深入理解其现实适用情况,增强对民生福祉的关切意识;同时,该作业也是对学生独立思考与批判研究能力的重要锻炼。小组作业则围绕网络直播等新兴业态中的法律问题展开,旨在激发学生的创新思维,并通过团队协作提升沟通与协调能力。

期末考核为闭卷考试,作为本科必修环节,重点考查学生对案例的分析与解决能力,帮助其将理论知识转化为处理实际合同法问题的应用技能,强化实践导向。

综上,平时考核注重对学生自主学习与团队协作能力的评价与反馈,期末考核则侧重于检验学生综合运用知识分析问题、解决问题的能力。通过这一考核体系,学生的综合素养得到显著提升:多数学生逐步摆脱了初期讨论中暴露的“为论证而论证”倾向,批判性思维明显增强,对本土现实问题的关注度提高,对国际规则的理解也更加深入。

六、 结论与反思

本课程以增强学生本土法治意识、培养涉外法治人才素养、提升批判性思维能力为核心导向,构建了知识、能力与思政目标三位一体的育人体系,在教学实践中取得了较为显著的思政建设成效。

通过课堂教学、小组讨论与作业研讨等多种形式,引导学生深入探究本土社会热点与国际合同法规则。在此过程中,学生不仅逐步掌握了法律规则的具体内容,更开始关注规则背后的法理逻辑与价值取向。从作业报告到课堂发言中可见,学生对民生议题的关注度与回应能力不断增强,对国际规则的兴趣与理解日益深化,逐步建立起“理解—质疑—重构”的批判性思维路径。

在肯定成效的同时,课程也认识到持续改进的必要。未来教学将在现有课堂启发基础上,进一步融入对既有规则与教材结论的反思环节,例如组织针对性辩论赛等形式,鼓励学生突破固有认知框架,开展具有现实意义的深度思考,推动课程思政效果持续深化。

作者简介:

李贝,上海交通大学凯原法学院副教授,上海东方法治文化中心理事。主要研究领域为亲属法、继承法、侵权法。荣获上海交通大学凯原法学院2021年度院长表彰奖。2021年经遴选成为上海青年法学法律人才库成员。代表论文:《现代监护理念下监护与行为能力的重构》(《法学研究》2019年第4期);《民法典继承编引入“特留份”制度的合理性追问——兼论现有“必留份”制度之完善》(《法学家》2019年第3期);《〈民法典〉时代隔代探望纠纷的裁判思路——从权利进路向义务进路的转向》(《中外法学》2022年第4期);《中国继承法中的扶养考量:功能与局限》(《中外法学》2024年第5期)等;合著著作:《民法案例百选》;译作:《法国家事法研究文集——婚姻家庭、夫妻财产制与继承》。

参考文献:

[1]高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017,(01):43-46.

[2]陈琛.谈高校法学课程思政建设——以合同法课程为例[J].广西政法管理干部学院学报,2021,36(03):124-128.

[3]高燕.课程思政建设的关键问题与解决路径[J].中国高等教育,2017,(Z3):11-14.

[4]韩宪洲.以“课程思政”推进中国特色社会主义一流大学建设[J].中国高等教育,2018,(23):4-6.

[5]陆道坤.课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨[J].思想理论教育,2018,(03):64-69.

[6]陆道坤.课程思政评价的设计与实施[J].思想理论教育,2021,(03):25-31.

[7]马怀德.法学类专业课程思政建设探索与实践[J].中国高等教育,2022,(06):7-9+34.

[8]蒲清平,何丽玲.新时代高校课程思政教学提质增效的实践路径[J].思想教育研究,2022,(01):109-114.

[9]史巍.论以“课程思政”实现协同育人的关键点位及有效落实[J].学术论坛,2018,41(04):168-173.

[10]许家烨.论课程思政实施中德育元素的挖掘[J].思想理论教育,2021,(01):70-74.

[11]徐显明,张文显,李林.中国特色社会主义法治道路如何走?——三位法学家的对话[J].求是,2015,(05):29-32.

[12]张大良.课程思政:新时期立德树人的根本遵循[J].中国高教研究,2021,(01):5-9.